一

一

我国60岁以上人口2.64亿,占总人口比例达18.7%,预计到2030年,60岁以上人口会达到3.6亿。随着年龄的增长,人体免疫力下降,免疫力下降导至罹患感染性疾病、肿瘤等疾病的风险增高,疾病筛查和肿瘤早筛等分子诊断的需求增加。

2021年年末,我国常住人口城镇化率为64.72%,预计到2050年将达到71.2%,过快的城市人口增长,人口密集流动接触更加频繁,无形中为传染病的传播和流行提供了有利条件。2003年的非典、2014年的埃博拉、2016年的寨卡、2020年的新冠以及近期出现的儿童不明原因肝炎,都对全球卫生体系提出了新的挑战,病毒变异速度加快导至传染病控制难度加大。

抗生素滥用催生超级耐药微生物,如果不采取有效措施,预计到2050年全球每年将有1000万人死于耐药菌的感染,经济损失将达到100万亿美元,微生物耐药已经成为全球公共卫生危机。传统的细菌培养需要较长的检测时间,大多数病毒在体外难以培养甚至不能培养,而分子诊断可以快速诊断微生物的耐药性,赛沛在2020年推出的Xpert® Carba-R Assay 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒,同时报告5大碳青霉烯耐药基因blaKPC,blaNDM,blaVIM,blaIMP和blaOXA-48。

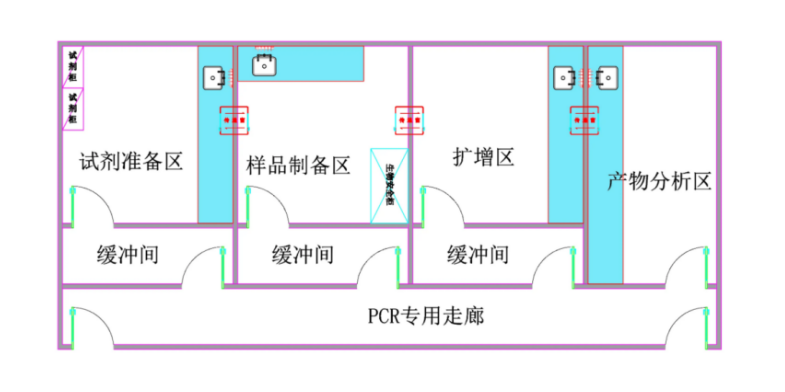

疫情前PCR实验室主要是在大型三甲医院、CDC、科研院所实验室等机构,对人员素质、设备、实验室环境都有非常高的要求。疫情发生以来,二级以上医院加上第三方ICL新建了近10000家PCR实验室,使我国的核酸检测能力短期内大跨步提升,有效缩短了“全民检测时间”。后疫情时代,如何发挥这些“花巨资”建设的PCR实验室功能成为一个新课题,院内通过开展分子诊断既可以解决检测周转时间(Turn-around time,TAT),减少PCR实验室空置问题。

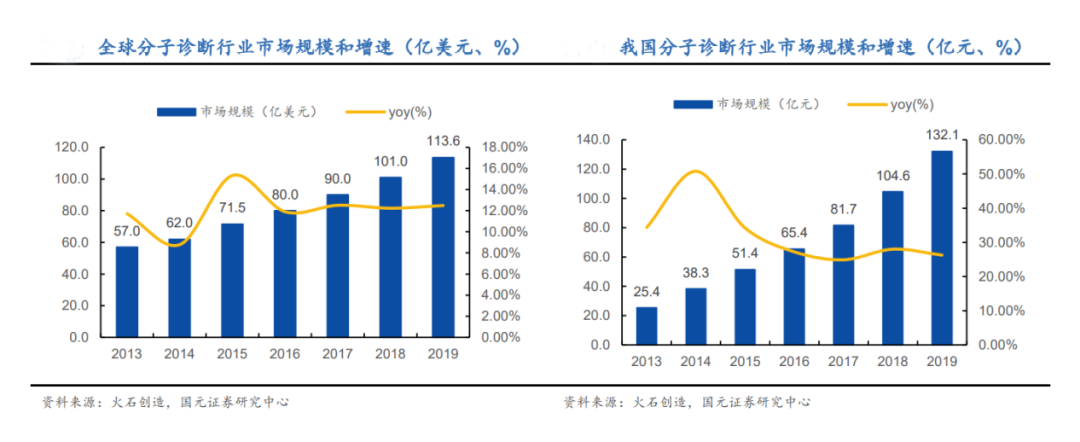

国内分子诊断市场规模从2013年的25.4亿元增长至2019年的132.1亿元,年复合增长率达到31.63%,增速约为全球增速的2.6倍。据有关机构预测到2024年分子诊断行业市场规模将达到330亿元,预计到2030年,分子诊断将超越免疫诊断成为IVD行业最大的市场。

全球市场规模也呈现稳步增长的态势,有数据显示,2013-2019 年全球分子诊断市场规模由57亿美元增长至113.6亿美元,年复合增长率为12.18%。BCC Research报告预计,全球分子诊断市场将从2021年的176亿美元达到2026 年的426亿美元,复合年增长率为19.3%。

下面观点来自笔者多年从业的一些观察与思考,供参考。

目前市面上的快速PCR主要是通过以下几个方面得以实现:

②改良反应容器(即PCR管):

A. 管壁厚度会直接影响热传导率,极薄的壁厚可优化热传递减少循环时间;

B. 传统PCR管材质为PP,筛选导热更快的材料可以提高热传导速度,有企业及科研院校尝试了硅基、玻璃等导热新材料;

C. 改变PCR管形状增加受热面积,例如赛沛的片状管可提高单位时间热传导效率,其他还有毛细管、微/纳米级微流控流道。

市面上出现了很多恒温扩增的产品,他们以检测速度快、设备成本低为噱头,宣称性能媲美PCR技术。恒温扩增方法,基本都存在灵敏度差、特异性不够的问题,引物设计不如PCR简单,试剂成本也高于PCR试剂。

为了弥补恒温扩增性能的缺点,市面上出现了恒温扩增+CRISPR的组合,加大了成本和复杂度。

还有一种免提直扩试剂,这种跳过核酸提取(富集)过程,只为追求操作简化和方便,损失了检测灵敏度,对于要求高敏的应用,容易出现假阴性。

无论是检测性能,还是试剂成本(原料的成熟度和价格),PCR都是无可比拟的,目前科技领域还没有发现真正能替代PCR的技术。

至于PCR仪器成本,早已不是问题。一方面制造成本已经大幅度下降,另一方面,IVD行业的商业模式决定了,在试剂用量面前,仪器成本都可忽略不计。

传统 PCR试剂盒一般需要-20℃左右的冷链储运,以确保试剂有效成分的生物活性。冷链运输成本高昂且很多地方无冷链运输条件,另外试剂反复冻融也会影响检测试剂的性能和保质期。

还有一种办法是对PCR试剂进行冻干,但冻干参数和工艺差异,会造成试剂性能参差不齐。另外,试剂冻干本身会提高试剂生产成本。

目前业内已有厂家开发出常温或4℃液体保存的PCR试剂,通过筛选合适的酶或对酶进行改造修饰,以及改进其他组分的稳定性,使其在不影响性能的前提下可以实现液体保存。

多种病原体或目标基因在同一反应管内同时检出,将大大节省时间和试剂成本,为临床提供更多更准确的诊断信息。想要诊断出病人感染的具体病原体,传统PCR试剂盒每次只能检测1~3靶标,若检测为阴性,则需要更换检测其他靶标的PCR试剂盒,这样效率就大大降低,异常盲目,俗称“大海捞针”。要做到更快确诊、鉴别诊断和排除诊断,就要采用多重检测技术。

多重检测技术的实现,可以通过提高仪器荧光通道数、熔解曲线、芯片杂交、mNGS等方法来实现。

产品开发与应用场景是紧密关联的,临床分子诊断与其他应用相比有极大的区别,临床分子诊断行业想要真正发展起来,必须要洞察临床应用场景的终端需求,才能开发最符合临床使用的产品形态。

制约TAT的一个重要因素,就是样本的上机方式。市面上常见的PCR仪大多数是48/96孔,这种仪器最开始是为科研实验室而设计的,而不是临床实验室。这类仪器适合批量检测,例如:①同一个样本的不同指标,例如基因分型genotyping等;②不同样本的同一个指标,例如新冠大规模筛查、血液感染筛查。

近些年,情况大为改观。医院各科室开展了各种新的分子指标或检测项目,这对常规48/96孔PCR仪提出了挑战,因为不同指标的扩增反应程序不同,不同指标不可能在一块板子上同步实现扩增反应!病人采样时间随机、检测指标多样化,检测想要做到及时性,48/96孔板检测方式非常不灵活。

摒弃48/96孔板,才能做出更符合临床分子诊断要求的产品!就像生化、化学发光免疫一样,随来随检、急诊样本优先,才能提高样本的处理效率。最早免疫也采用96孔板为主,包括ELISA和板式发光,现在除了在传染病筛查领域还有应用之外,已经基本被淘汰了。

目前市面上95%的PCR仪器设备都是48/96孔,势必也会被淘汰!

便携小型化仪器需求场景:

① 分级诊疗,一些社区门诊、二级医院、乡镇卫生院等也需要进行分子诊断,但是这些基层医疗机构专业人员欠缺,且医务人员较少;

② 急诊场景,临床检验标本的采集和送检花费了大量时间,如何能最大限度缩短TAT就成为制约急诊医学快速诊断、快速治疗的关键因素;

③ 边境出入境检疫,进出口货物量的增加加大了边境出入境检疫的工作量,同时新型病毒不断出现,增加了检疫的难度,稍有疏忽就会造成严重的经济损失;

除此以外机场、高铁站、港口等人员密集且流动性大的场所以及野战医院等都需要便携、小型化、适度通量、操作简便的分子诊断仪器。

分子POCT省去标本在实验室检验时的复杂处理程序,在采样现场即可进行样本分析,快速得到检验结果。通常具备系统集成化、小巧便携、操作简易、快速、密闭、适用于多种场景等特点。李克强总理在2020年两会期间提出要尽快研发出无需实验室环境、检测时间更短、手段更便捷、准确率更高、更安全的核酸检测迭代技术。

国内这些年至少冒出了50~60家分子POCT企业,但从严格意义上来讲,普遍处于“难产”状态,要么产品还未真正开发出来、要么难以量产、要么成本太高、要么注册难度太大,总之,市面上还没见到能与赛沛GeneXpert相媲美的产品,国产分子POCT产业化还有很长的路要走。

小型检测设备受制于样本检测通量和自动化程度,市场地位终究只是辅助。IVD行业市场主流还得是大型全自动流水线,其中分子流水线的研发门槛最高,号称行业高地。目前市场基本还是空白,真正的蓝海市场!

全集成,要求核酸检测所有操作全部能自动化完成,中间无需人工操作或干预,包括:自动开闭盖、移液分杯、提取纯化、体系构建、扩增检测。一台机器等于一个PCR实验室。

IVD行业其他领域,血球、凝血、生化、免疫等都已经实现全自动化,唯独分子诊断因为技术门槛和操作流程复杂性还未完全实现和普及。不同于其他IVD产品,核酸分析因为过于灵敏,对样本交叉污染和气溶胶污染是零容忍的,所以除了高难度的机械结构设计,还对气流控制和模块封闭性有很高的要求,这进一步加大了研发门槛。

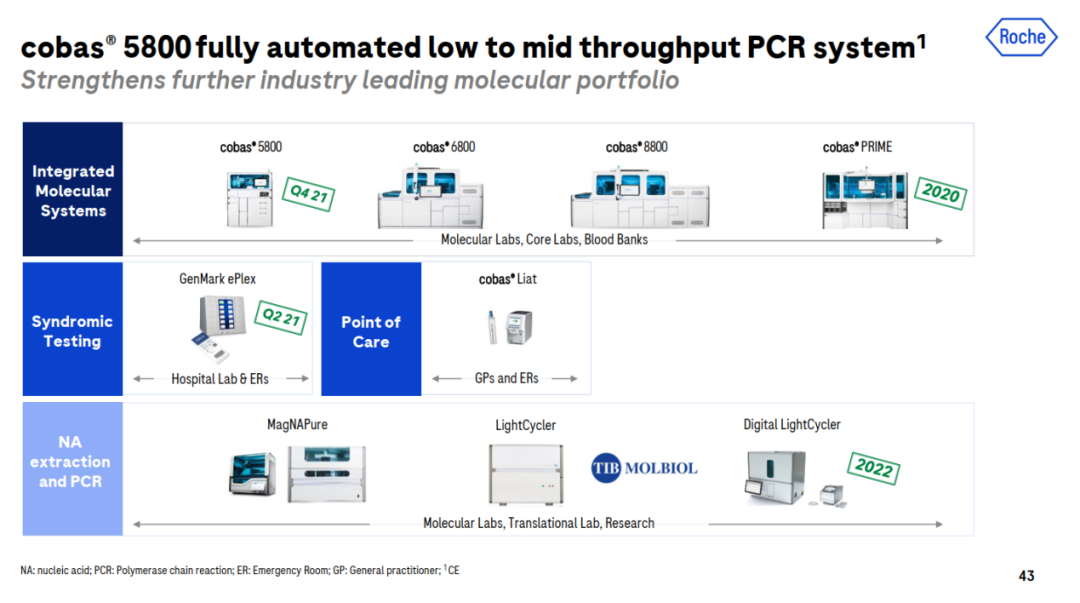

市面上比较知名的是Roche Cobas 6800/8800核酸分析系统,该款产品为Blood Screening血液筛查(HBV HIV HCV)而设计开发。

① 无法做到样本随到随检,无法应对检测指标的多样性,只能批量检测,应用场景可能仅限于血站和新冠这类筛查性检测;

② 无法解决气溶胶问题,几乎各种试剂耗材、提取、体系构建、扩增都在一个平面上。Roche还算做得不错的,有一定程度分区;国内那些核酸工作站或样本前处理设备,基本都是“大通铺”,一个空间内集成了各种实验操作,设计简直离谱,令人十分愕然,要不是新冠整体阳性率极低,恐怕要出大事;

③ 通量太低。Roche Cobas 6800的通量是 96 results /3 h、864 results/8 h、1440 results/24 h;Cobas 8800的通量是96 results /3 h、1824 results/8 h。整体通量并不算快。国内某发光企业推出的全自动核酸分析系统,100min出第一个结果,200测试/8小时,一小时只能处理25个测试;杭州某公司,通量是32测试/小时。

深圳市博德致远生物技术有限公司,由一批IVD行业资深专家共同创立,是一家专业从事分子诊断仪器与试剂研发、生产、销售于一体的医疗高科技生物创新公司。目前在深圳拥有独立的仪器与试剂研发中心,广州海珠区拥有独立的μTAS芯片研发实验室,并计划在四川成都天府国际生物城筹建农业事业部兽用诊断试剂研发与生产中心。

公司于2021年上半年完成pre-A轮融资,获得知名医疗VC投资机构普华资本、成都高新区政府成都生物城的投资,同时也得到了2家IVD上市企业(四川迈克生物、北京英诺特生物)的战略投资。

目前公司已启动A轮融资,欢迎投资机构或CVC基金前来沟通交流。

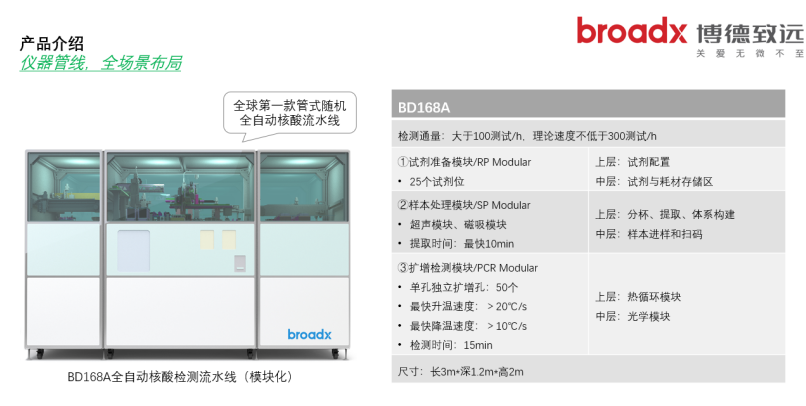

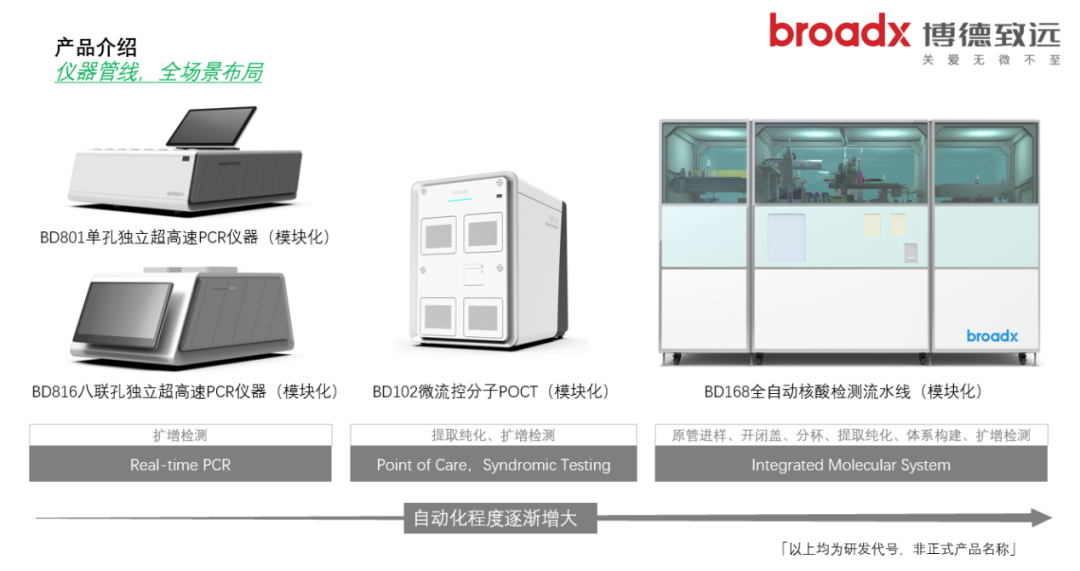

公司秉持“追求先进技术,占领技术制高点”的发展理念,怀着“每一个样本的背后,都是一条鲜活的生命”的敬畏之心,经过数十年的技术和市场经验沉淀,多年潜心研发,公司现已研发出完整的分子诊断产品线,可满足不同客户、不同场景的需求,具体产品介绍如下。

摒弃传统最初为科研用途而开发的96/48孔PCR仪,开发便携、小型化PCR仪器,满足医院随到随检的需求。且扩增速度超快,采用全球最快的TEC模块,40次循环仅需15min。

该产品适配常规扩增管,不同于市面某些企业采用仿制赛沛的片状管,很难大面积推广使用。

适用于急诊、ICU、住院部门以及基层医疗机构等医护人员紧张且需要快速出结果的场景。Sample in样本进、Result out结果出,仅需一步加样,集裂解、提取、清洗、扩增及检测于一体,且生产成本非常低。

该产品分为国内版和国际版:国内版以小多重为主,6个靶标以内;国际版以中多重和超多重检测为主,6~36个靶标,如果带上HRM功能,可实现更多重。

适用于三级医院,满足随机检测、急诊检测、指标种类多、样本量大等需求。

全行业内功能最全,集成分子检测的全流程操作,包括:原管进样、自动开闭盖、移液分杯、提取纯化、体系构建、扩增检测。

单管流水线式作业,提取模块实行单管独立提取纯化,扩增模块采用单孔独立温控和光学检测:①扩增模块有50个扩增孔,相当于50台单孔PCR仪,可同时进行50种不同扩增程序的反应;②扩增模块的温控核心部件,与前面三款小机器一样,均采用全球最快TEC模块。

除了常见的负压、紫外灯等常规除污设计外,通过立体分层、分区设计最大限度避免气溶胶污染:

① 开闭盖、移液分杯、提取纯化、体系构建、扩增,全部实验操作实现分区管理。

② 样本进样区、耗材区、试剂区,均为独立的封闭区域,与实验操作区分开,实现分层管理。

同时,该产品具备相当的前瞻性,预设了轨道自动进样功能,可与实验室样本自动传输轨道连接,与其他检测自动化设备(血球凝血仪、生化仪、化学发光仪)进行轨道联机,实现实验室真正意义上的TLA全实验室自动化建设。

除了全场景的仪器产品线,我们还开发了相应配套的常温或4℃保存的液体试剂盒,涵盖:感染(血流感染、妇科生殖感染、耐药检测、呼吸道感染、农业动物疫病、宠物传染病等)、肿瘤(早筛和伴随诊断)、单基因遗传病、个性化指导用药。

行业分子诊断公司,要么仪器为主(Thermo ABI、Bio-Rad、Agilent、国产H/T/B/Y),要么试剂为主(Hologic、bioMerieux、Exact Science、国产D/S/K/Y),短板明显,竞争力不足,造成市场碎片化。博德公司从成立之初就决意要改变这种行业状态,提高市场集中度,为客户提供更好的整体解决方案。

相比罗氏诊断公司的产品线布局,博德致远所有仪器全部摒弃了传统96孔板设计,采用单管随机检测,单管提取与单孔扩增,更加符合临床分子诊断场景和需求。我们相信在未来,有更多的企业会开发出更多优秀的产品,以期更好地服务临床终端用户。

建设以上产品管线,除了需要强大的研发能力,更考验企业管理运作能力、供应链能力、人才队伍建设能力。最需要的是敢于突破创新、敢于第一个吃螃蟹、并拥有引领全行业发展的勇气和胆量!

在竞合的新时代大背景下,我们愿与所有同行/友商探讨合作。其中,real-time PCR仪可以完全开放出去,提供给所有企业;分子POCT与全自动流水线,鉴于技术高壁垒和产品复杂度,可与有远大愿景的企业建立战略合作关系。(完)